お絵かき講座

184. ブレンドモードの詳細

アイビスペイントには豊富なブレンドモード(合成モード、描画モード)があります。ブレンドモードによって、レイヤーの合成(ブレンド)の仕方を指定できます。

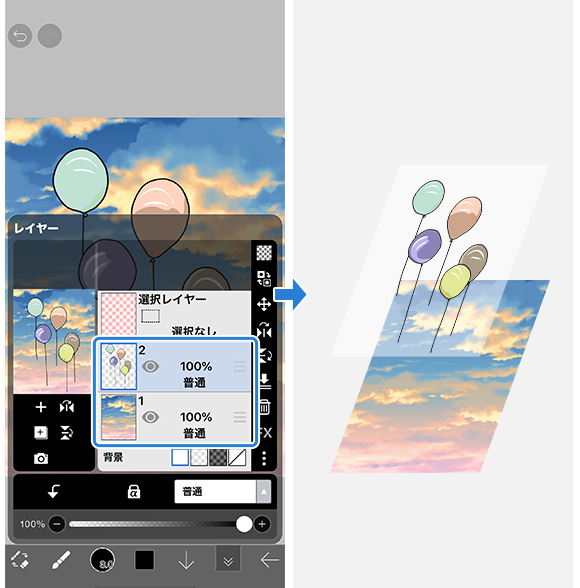

レイヤーを分けて絵を描くというのはデジタルイラストの特性であり、強みです。

線画と塗りを別のレイヤーにしたり、髪と顔を別のレイヤーにしたりすると、重なっている部分を変更したいときに、描き直しの必要なくそれぞれのレイヤー上で変更できるというメリットがあります。

レイヤーウィンドウの詳細についてはレイヤーウィンドウの詳細をご覧ください。

レイヤーは分けて描けるだけでなく、分けたレイヤーのブレンドモードを指定して合成させることが出来きます。

ブレンドモードでは、上のレイヤーと下のレイヤーの色を合成する方法を選択できます。これによって1枚のレイヤーでは表現不能な多彩な表現が生まれます。

デジタルの色は数値で管理され、表示されています。例えば赤色は『光の三原色』であるRGBで表示するとR=255,G=0,B=0という数値になります。

ブレンドモードでは重なったレイヤーの色の数値の計算方法を変えて、計算結果を表示しています。

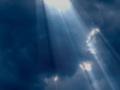

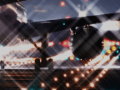

ブレンドモードは光や影を表現するのに向いています。木の間から漏れる光、海を透かしてみえる水底、瞳の中の虹彩、眼球に落ちるまぶたとまつげの影、額に落ちる髪の毛先の影、世界は光と影に満ちています。

ブレンドモードの技法を学習すると、こういった光と影の表現を絶妙なさじ加減で表現することが出来るようになります。

ブレンドモードの技法を学習すると、こういった光と影の表現を絶妙なさじ加減で表現することが出来るようになります。

便利なブレンドモードですが、理解してコツをつかんで使いこなせるようになるまでは練習が必要です。説明だけ読んでも理解は難しいと思います。実際に自分で描いてみることが大事です

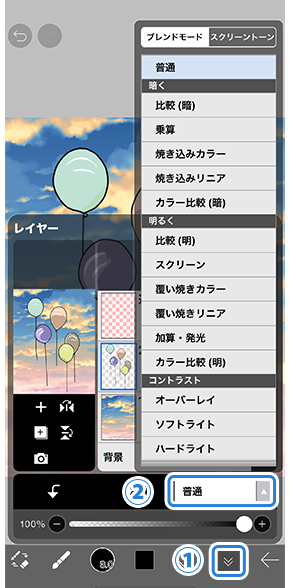

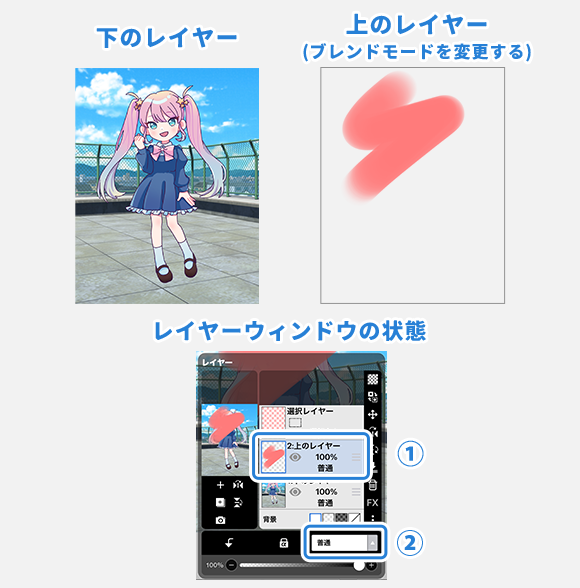

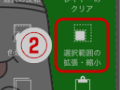

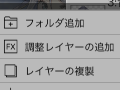

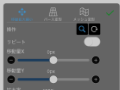

ブレンドモードの変更は、①[ レイヤーボタン ]でレイヤーウィンドウを開いて②[ ブレンドモード選択 ]をタップしてブレンドモードを選択します。ブレンドモードは、下のレイヤーに上のレイヤーを合成する方法を決めます。

ブレンドモードの解説について

これから各ブレンドモードについて解説していきます。

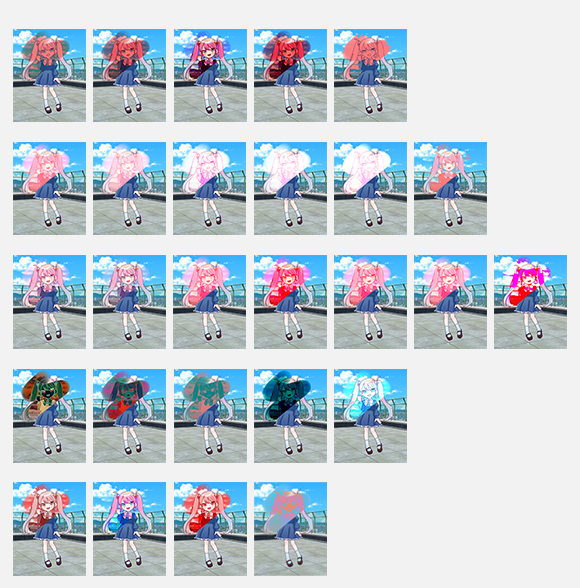

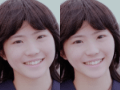

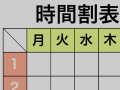

上図の左の画像を下のレイヤー、右の画像を上のレイヤーとして設定し、上のレイヤーのブレンドモードを変更します。

レイヤーウィンドウで①[ 上のレイヤー ]を選択し、②[ ブレンドモード選択 ]からブレンドモードを変更していきます。

この2つのレイヤーを様々なブレンドモードで合成(ブレンド)した場合にどうなるかを説明します。

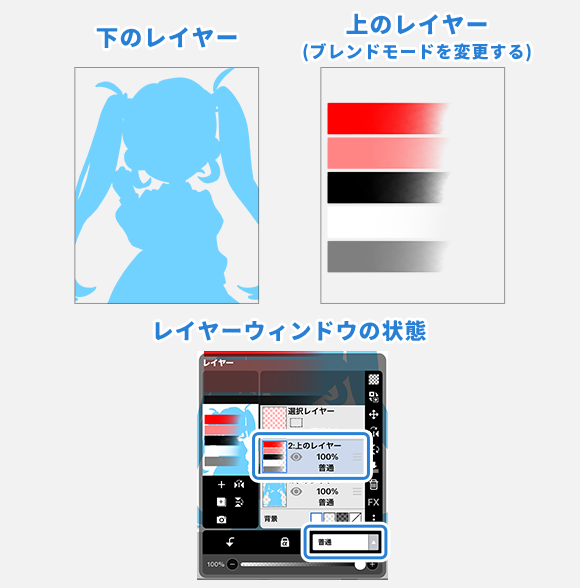

それぞれのブレンドモードのより細かい性質の違いを見比べるために、

水色(R=114,G=210,B=255)のシルエットを[ 下のレイヤー ]とし、[ 上のレイヤー ]に赤(R=255,G=0,B=0)、ピンク(R=255,G=132,B=132)、黒(R=0,G=0,B=0)、白(R=255,G=255,B=255)、グレー(R=127,G=127,B=127)のグラデーションの帯を重ねた画像も掲載します。

同様に[ 上のレイヤー ]のブレンドモードを変更していきます。

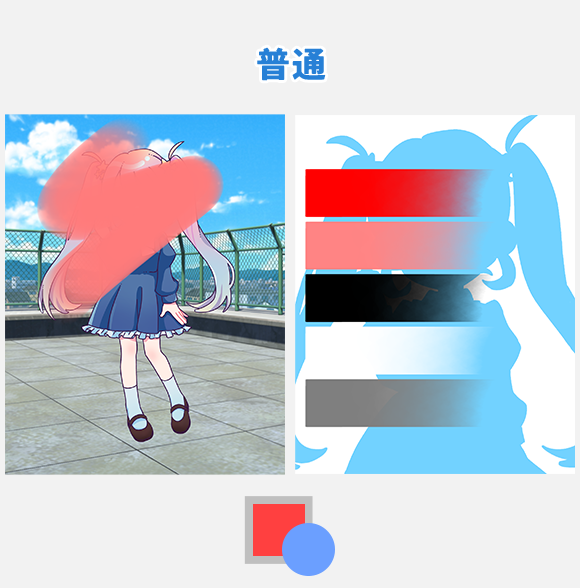

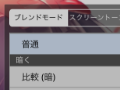

普通

[ 普通 ] … 下のレイヤーの上に、上のレイヤーをそのまま重ねたようになります。

これは既定値であり一番自然な合成となります。

正確には半透明な部分は、セロファンを乗せたような色になります。完全に透明な部分は下のレイヤーの色となります。完全に不透明な部分は上のレイヤーの色となります。

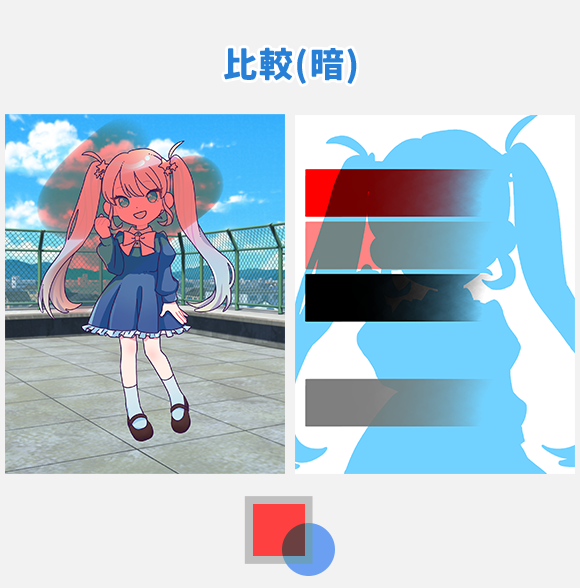

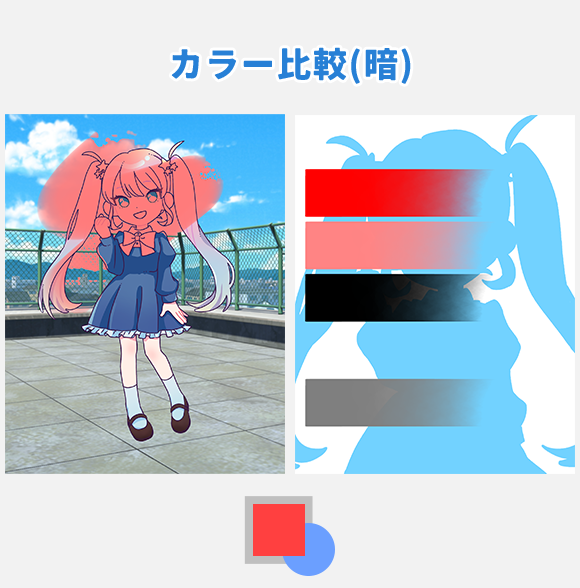

暗く

合成することで暗くなるブレンドモードについて説明します。

[ 比較 (暗) ] … 下のレイヤーと上のレイヤーで明るさを比較し、暗い方の色になります。

写真や画像の暗い箇所をそのままに、明るい部分だけを暗くしたい場合に効果的です。

RGBのそれぞれの値を比較し、それぞれより数値の小さい方(暗い方)の値を採用した色を表示しています。

従って、水色(R=114,G=210,B=255)と赤(R=255,G=0,B=0)の合成は茶色(R=114,G=0,B=0)になります。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが白(R=255,G=255,B=255)だと変化はありません。

[ 乗算 ] … 色が暗くなります。下のレイヤーの色と上のレイヤーの色を乗算します。

肌や髪の影などの暗くなる部分を塗るときに効果的です。

線画のレイヤーを[ 乗算 ]にして、下のレイヤーに色を塗るというのにもよく使われます。

下のレイヤーと上のレイヤーでRGBごとに掛け算します。乗算という文字通りのブレンドモードです。RGBが元の数値よりも小さくなるので、色は暗くなります。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが白(R=255,G=255,B=255)だと変化はありません。

アイビスペイント内部では色の輝度は0.0~1.0です。0.5の輝度で上のレイヤーを塗ると、下のレイヤーと合成されて、下のレイヤーの輝度の半分の輝度となります(つまり0.5を掛け算した状態。これが乗算と呼ばれる理由です)。0.33の輝度で上のレイヤーを塗れば、下のレイヤーと合成されて、下のレイヤーの輝度の3分の1の輝度となります。このように全体的に半分の暗さ、3分の1の暗さといった調整が可能なので、元々塗られていた下のレイヤーの明暗の比率を維持したまま暗くするのに向いています。

RGBのRチャンネルだけを取り出したい際には、全面を赤(R=255, G=0, B=0)で塗りつぶしたレイヤーを上に置いて[ 乗算 ]にします。すると、R以外の値を0にでき、元々の下レイヤーのRの値のみを保持したレイヤーになります。

このようにしてR,G,Bの各チャンネルに分離することが出来ます。

[ 焼き込みカラー ] … コントラストを強めつつ暗いところがより暗くなります。

暗くしたいけれど暗い部分にあるものがはっきり見えなくなっては困るときに使用するのが効果的です。

写真やイラストを暗くしつつ印象を強めたい際に、写真やイラストを複製し、ブレンドモードを焼き込みカラーに変更して上から重ねるとコントラストが強まり、暗くなりつつ印象が強くなります。

特定の色味だけをコントラストを強めつつ暗くしたいときには、暗くしたい色の捕色(逆の色)で塗ると良いでしょう。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが白(R=255,G=255,B=255)だと変化はありません。

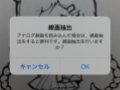

『焼き込み』という言葉は、銀塩カメラ(アナログカメラ)のプリント時に暗くするための技法が元の言葉です。

紙や壁紙、ノイズなど質感を与える際に活用すると、画面の情報量が増えて印象も変化します。

[ 焼き込みリニア ] … [ 焼き込みカラー ]と異なり、暗い部分も明るい部分も均等に全体的に暗くなります。

暗い部分にあるものも黒くなって見えにくくなります。コントラストを強めつつ、全体的に暗くしたいときに効果的です。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが白(R=255,G=255,B=255)だと変化はありません。

[ カラー比較 (暗) ] … 下のレイヤーと上のレイヤーで色の明るさを比較し、暗い方の色をそのまま表示します。

白黒の画像の白色だけを変更したい際に効果的です。

下のレイヤーと上のレイヤーでRGBの合計値を比較し、より数値の小さい方(暗い方)の色をそのまま表示しています。

例えば、水色(R=114,G=210,B=255)と赤(R=255,G=0,B=0)の合成を行うと、水色の合計値が609、赤の合計値が255で赤の値が小さいので赤がそのままの色で表示されます。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが白(R=255,G=255,B=255)だと変化はありません。

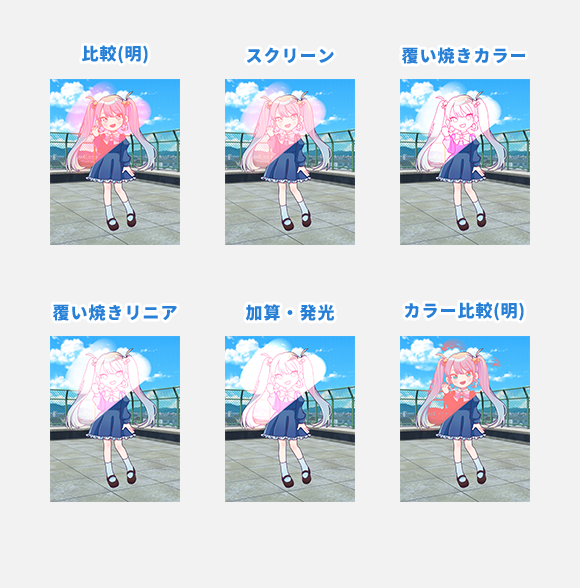

明るく

合成することで明るくなるブレンドモードについて説明します。

[ 比較 (明) ] … [ 焼き込みカラー ]下のレイヤーと上のレイヤーで明るさを比較し、明るい方の色になります。

写真や画像の明るい箇所をそのままに、暗い部分だけを明るくしたい場合に効果的です。

RGBのそれぞれの値を比較し、それぞれより数値の大きい方(明るい方)の値を採用した色を表示しています。従って、水色(R=114,G=210,B=255)と赤(R=255,G=0,B=0)の合成はピンク(R=255,G=210,B=255)になります。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

[ スクリーン ] … 元々の明暗の比率を維持したまま明るくなります。[ 乗算 ]の逆のようなブレンドモードです。

光や蒸気など、透明度のある明るさを加える際に効果的です。

元々の明暗の比率を維持したまま、特定の色味だけを明るくしたいときには、明るくしたい色味でそのまま塗れば明るくなります。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

[ 覆い焼きカラー ] … 明るい場所がより明るくなります。

光や蒸気など、透明度のある明るさを加える際に効果的です。

コントラストを強めつつ明るくしたいときに効果的です。

全体を明るくしてしまうと、明るい部分が白飛び(真っ白になってしまうこと)してしまうので、白飛びしないようにコントラストを強めつつ明るくする方法です。

写真やイラストを明るくしつつ印象を強めたい際に、写真やイラストを複製し、ブレンドモードを[ 覆い焼きカラー ]に変更して上から重ねると明るくなりつつコントラストが強まり、印象が強くなります。特定の色味だけをコントラストを強めつつ明るくしたいときには、明るくしたい色味でそのまま塗るとよいでしょう。

上のレイヤーが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

『覆い焼き』という言葉は、銀塩カメラ(アナログカメラ)のプリント時に暗い部分だけを明るくするための技法が元の言葉です。

[ 覆い焼きリニア ] … [ 覆い焼きカラー ]と異なり、暗い部分も明るい部分も均等に全体的に明るくなります。

コントラストを強めつつ、全体的に明るくしたいときに効果的です。

明るい部分にあるものも白くなって見えにくくなります。特定の色味だけを全体的に明るくしたいときには、明るくしたい色味でそのまま塗れば、明るくなります。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

[ 乗算 ]のところで、RGBのチャンネルに分離する方法を説明しましたが、分離したRGBを[ 覆い焼きリニア ]で合成すれば元の状態に戻ります。また次に解説する、[ 加算・発光 ]で合成しても元の状態に戻ります。

[ 加算・発光 ] … 最も明るくなります。

ハイライトの表現や光源などの表現に効果的です。

不透明度100%のときは、[ 覆い焼きリニア ]と[ 加算・発光 ]は差がありません。しかし、不透明度が下がった部分では、[ 加算・発光 ]のほうが遥かに明るくなります。このため光り輝いている部分を描画するのに効果的です。一番力強く明るく出来ます。

RGBのそれぞれの値を加算(足し算)しているので、特定の色味だけを力強く明るくしたいときには、明るくしたい色味でそのまま塗れば明るくなります。例えば、水色(R=114,G=210,B=255)と赤(R=255,G=0,B=0)の合成を行うと、ピンク(R=255,G=210,B=255)になります。

255を超える値は255になります。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

[ カラー比較 (明) ] … 下のレイヤーと上のレイヤーで色の明るさを比較し、明るい方の色をそのまま表示します。

白黒のイラストの黒色だけを変更したい際に効果的です。

下のレイヤーと上のレイヤーで色のRGBの合計値を比較し、より数値の大きい方(明るい方)の色をそのまま表示しています。例えば、水色(R=114,G=210,B=255)と赤(R=255,G=0,B=0)の合成を行うと、水色の合計値が579、赤の合計値が255で水色の値が大きいので水色がそのままの色で表示されます。

上のレイヤー、下のレイヤーのどちらかが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

コントラスト

合成することでコントラストが変化するブレンドモードについて説明します。

[ オーバーレイ ] … 暗いところはより暗く、明るいところはより明るくなります。[ 乗算 ]と[ スクリーン ]の効果が一度に欲しいときに使います。

下のレイヤーの色が暗いところでは[ 乗算 ]のように、明るいところでは[ スクリーン ]のように働くので、彩度とコントラストを高めつつ、色味を全体的に乗せたい際に効果的です。

下のレイヤーの真っ黒(R=0,G=0,B=0)の箇所や、真っ白(R=255,G=255,B=255)の箇所は、上に何色を重ねても変化しません。それ以上、暗くも明るくもなることが出来ないからです。

また上のレイヤーがグレー(R=127,G=127,B=127) だと変化はありません。

同じ絵を[ オーバーレイ ]で重ねると鮮やかさが上がったような状態となります。下のレイヤーの明暗を保つことが出来るので、白黒のレイヤーの上に、カラーのグラデーションを重ねると、明暗を保ったままそのグラデーションの色味に出来ます。

下のレイヤーがカラーの場合でも、上に重ねることで色相を変化させることが出来ます。これによって昼の絵を、夕焼けのような色合いに変えるといったことが可能です。

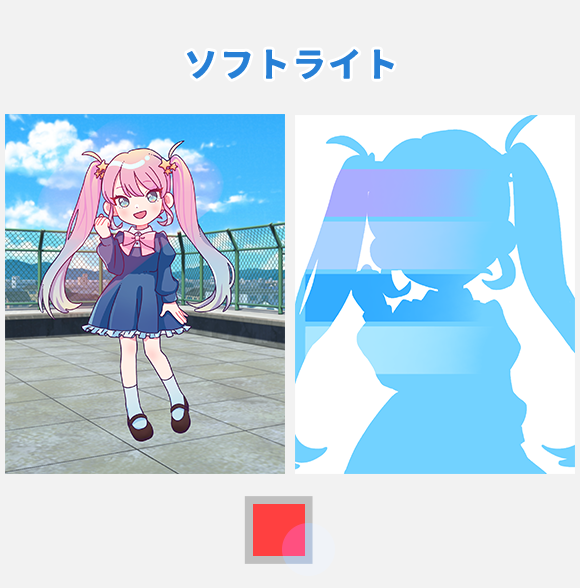

[ ソフトライト ] … 暗いところは少し暗く、明るいところは少し明るくなります。 [ オーバーレイ ]と似たような効果ですが、[ オーバーレイ ]より柔らかい効果となります。

[ オーバーレイ ]では効果が強すぎる場合に使います。暗いところは少し暗く、明るいところは少し明るくなるので、彩度とコントラストを少しだけ高めたい際に効果的です。

[ オーバーレイ ]より効果が弱いので、上のレイヤーの内容が下のレイヤーに溶け込むような感じになります。

また上のレイヤーがグレー(R=127,G=127,B=127) だと変化はありません。

[ ハードライト ] … 暗いところはとても暗く、明るいところはとても明るくなり、彩度も高まります。[ オーバーレイ ]と似たような効果ですが、[ オーバーレイ ]より激しい効果となります。

[ オーバーレイ ]では効果が弱すぎる場合に使います。彩度とコントラストをより高めたい場合に効果的です。

[ オーバーレイ ]や[ ソフトライト ]とは異なり、直接上のレイヤーの色の光を当てたような効果が出ます。下のレイヤーの真っ黒の箇所や、真っ白の箇所でも、上に重ねる色によって変化します。

また上のレイヤーがグレー(R=127,G=127,B=127) だと変化はありません。

[ ビビッドライト ] … 暗いところはより暗く、明るいところはより明るくなり、さらにコントラストが高くなります。[ 焼き込みカラー ]と[ 覆い焼きカラー ]の効果が一度に欲しいときに使います。

彩度とコントラストをかなり高めて印象を強くする際に効果的です。

上のレイヤーの色が暗いところでは[ 焼き込みカラー ]のように、明るいところでは[ 覆い焼きカラー ]のように働くので、[ オーバーレイ ]よりもコントラストが強くなります。

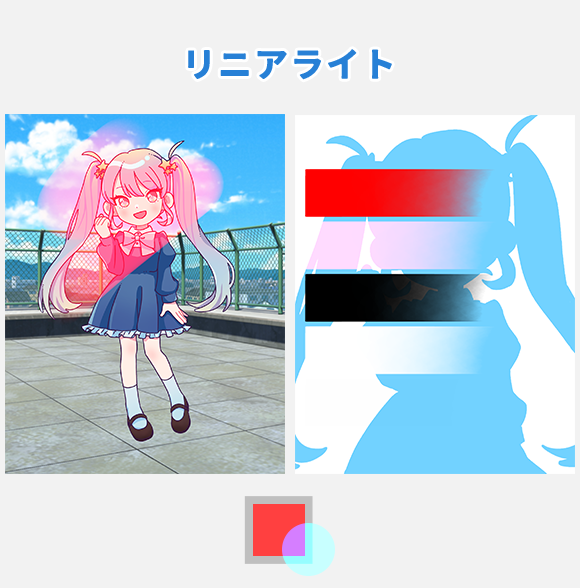

[ リニアライト ] … 暗いところはより一層暗く、明るいところはより一層明るくなり、さらにコントラストが高くなります。 [ 焼き込みリニア ]と[ 覆い焼きリニア ]の効果が一度に欲しいときに使います。

彩度とコントラストをかなり高めつつ、明暗もはっきりさせて印象を強くする際に効果的です。

上のレイヤーの色が暗いところでは[ 焼き込みリニア ]のように、明るいところでは[ 覆い焼きリニア ]のように働くので、[ ビビッドライト ]より明暗が強くなります。

また上のレイヤーがグレー(R=127,G=127,B=127) だと変化はありません。

[ ピンライト ] … 上のレイヤーの色が明るい場合は、下のレイヤーと上のレイヤーで明るさを比較し明るい方の色になり、上のレイヤーの色が暗い場合は、下のレイヤーと上のレイヤーで明るさを比較し暗い方の色になります。

仕上げに色味を変更する際に効果的です。

[ 比較 (暗) ]と[ 比較 (明) ]の効果が一度に欲しいときに使います。

上のレイヤーの色が暗いところでは[ 比較 (暗) ]のように、明るいところでは[ 比較 (明) ]のように働きます。

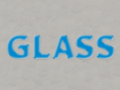

また上のレイヤーがグレー(R=127,G=127,B=127) だと変化はありません。

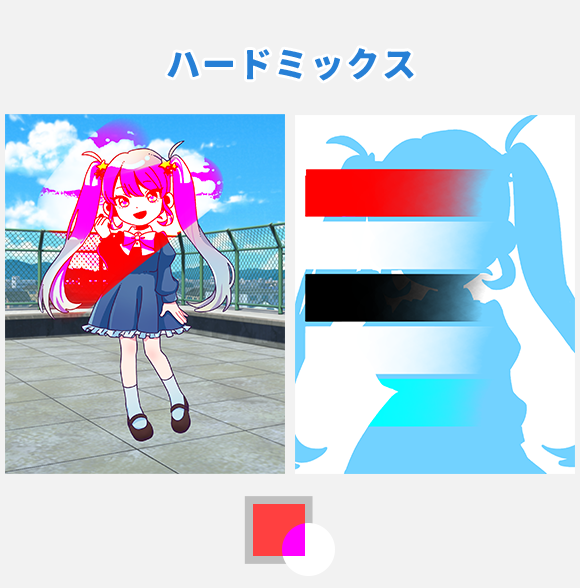

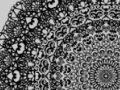

[ ハードミックス ] … もっとも極端なブレンドモードです。極端でサイケデリックな効果が欲しいときに使用します。

色数が少なくインパクトの強いポップアートな絵を作りたい際に効果的です。

RGBごとに0か255のどちらかにしてしまうので、黒、赤、緑、黄色、青、マゼンダ、シアン、白の8色以外の色は現れません。上のレイヤーと下のレイヤーの色をRGBごとにそれぞれ足した値が255未満の場合は0に、255以上の場合は255にして表示します。

例えば、水色(R=114,G=210,B=255)とグレー(R=127,G=127,B=127)の合成を行うと、RGBを足した値が(R=271,G=337,B=382)なので、シアン(R=0,G=255,B=255)で表示されます。

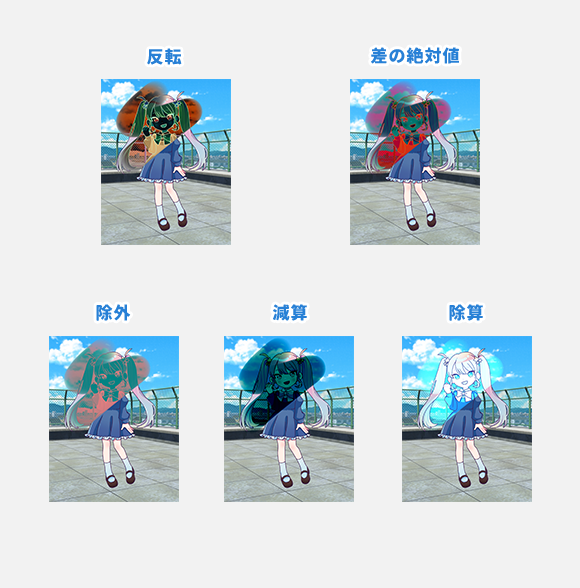

差

合成することで色や明るさが変化するブレンドモードについて説明します。

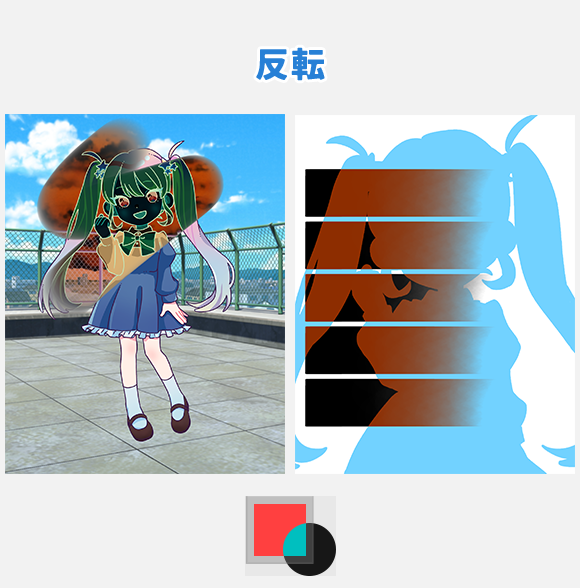

[ 反転 ] … 塗った場所の色が反転します。部分的にネガ効果ができます。

集中線など、確実に目立たせたい線を引きたい際に効果的です。

上のレイヤーに使用した色は影響を与えず、上のレイヤーと下のレイヤーが重なる箇所の色が反転します。

下のレイヤーの色のRGBごとにそれぞれの値で255を引いた値にします。

例えば、水色(R=114,G=210,B=255)への合成は茶色(R=141,G=45,B=0)になります。

[ 反転 ]はネガフィルムのような表示になります。ネガフィルムとは、アナログカメラで使用されていた写真フィルムのことです。光の色や明るさが反転して写ります。

[ 差の絶対値 ] … 下のレイヤーと上のレイヤーが同じ色の箇所は真っ黒となり、異なる度合いが激しい箇所ほど明るい色となります。

絵の印象を全く異なったものにしたい際に効果的です。

それぞれのRGBごとに、大きい方から小さい方を引いた値となります。引き算なので色は暗くなります。例えば、水色(R=114,G=210,B=255)とグレー(R=127,G=127,B=127)の合成を行うと、濃い青(R=13,G=83,B=128)で表示されます。

上のレイヤーの色が黒(R=0,G=0,B=0)の場合は無変化、白(R=255,G=255,B:255)の場合はブレンドモード[ 反転 ]と同じような状態となります。

上のレイヤーの色が赤(R=255,G=0,B=0)で下のレイヤーが白(R=255,G=255,B=255)の場合はRチャンネルだけ反転するので、シアン(R=0,G=255,B=255)になります。

2つの画像を比較する際にも使うことが出来ます。これによってどこが異なっているかを調べられます。

[ 除外 ] … 下のレイヤーと上のレイヤーが同じ色の箇所は暗くなり、異なる度合いが激しい箇所ほど明るい色となります。[ 差の絶対値 ]とよく似ていますが、白や黒以外の色が重なったときのコントラストが弱まり、[ 差の絶対値 ]よりマイルドに合成されます。

色味をのこしつつ、ネガポジ反転したような絵にしたい際に効果的です。

上のレイヤーの白の部分の色が反転し、黒の部分は何も起こらないのは、[ 差の絶対値 ]と同様です。

[ 減算 ] … 上のレイヤーの色のぶんだけ暗くなります。

普通のマイルドな陰影でなく、迫力のあるダークな感じを出したい際に効果的です。

それぞれのRGBごとに、下のレイヤーから上のレイヤーを引いた値となります。減算という文字通りのブレンドモードです。引き算なので色は暗くなります。例えば、下のレイヤーの色が水色(R=114,G=210,B=255)で、上のレイヤーの色がグレー(R=127,G=127,B=127)の合成を行うと、濃い青(R=0,G=83,B=128)で表示されます。

(マイナスの場合は0,255以上の場合は255になります)

暗くなる強さとしては、もっとも強いといえます。

上のレイヤーが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

[ 除算 ] … 色味と明度の調整ができます。

色のバランスを整え、自然な仕上がりにしたい際に効果的です。

RGBごとに下のレイヤーを上のレイヤーで割ります。除算という文字通りのブレンドモードです。

それぞれのRGBごとに、下のレイヤーから上のレイヤーを割った値となります。除算という文字通りのブレンドモードです。割り算なので色は明るくなります。例えば、下のレイヤーの色が水色(R=114,G=210,B=255)で、上のレイヤーの色が赤(R=255,G=0,B=0)の合成を行うと、シアンに近い色(R=114,G=255,B=255)で表示されます。

(マイナスの場合は0,255以上の場合は255になります)

同じ色同士だと白(R=255,G=255.B=255)になる特徴があります。

上のレイヤーが黒(R=0,G=0,B=0)だと変化はありません。

[ 除算 ]を活用すれば、下書きと線画を同じレイヤーに描画した際に下書きだけ消すこともできます。

紙に書いた線画を写真で読み込んだ際に、紙の色を白にする際に活用もできます。レイヤー3(除算):紙の色の部分をスポイトで拾って、その色で全面を塗ったもの。レイヤー2(乗算):紙に書いた線画を写真にとって読み込んだもの。レイヤー1(普通):このレイヤーを作業レイヤーにして色を塗ります。この状態で、レイヤー1に色を塗ると、線を消さずに色が塗れます。

カラー

主に『HLS色空間』(色相、彩度、輝度) が変化するブレンドモードについて説明します。

輝度と明度は異なるものです。

明度は色の明るさの値で、輝度は人の目が感じる光の度合いを指します。

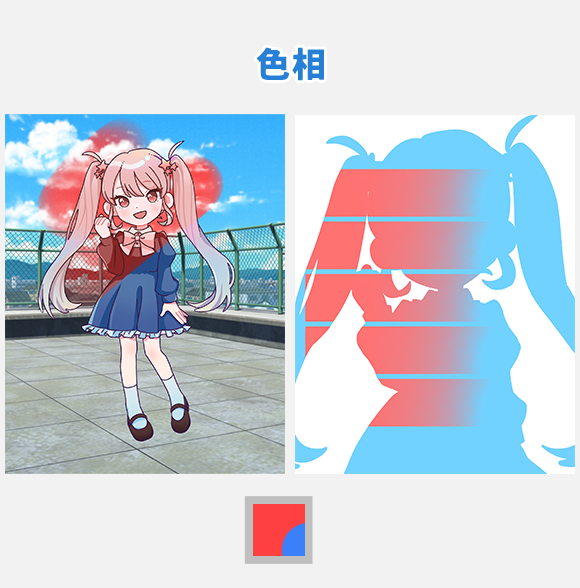

[ 色相 ] … 色相だけが上のレイヤーのものに変化します。

彩度や輝度を変えずに色相だけを変更したい際に効果的です。

上のレイヤーの色相に応じて、下のレイヤーの色相を変更します。言い換えれば、上のレイヤーの色相、下のレイヤーの彩度と輝度を表示します。

上のレイヤーが不透明度100%のときには、単に上のレイヤーの色相が適用されますが、不透明度を下げれば下のレイヤーの状態も考慮されます。

色相を微調整したいときは、色相を変化させたい部分に目標の色の不透明度を下げて上のレイヤーに塗り重ねれば、塗った部分の色を目標の色に段階的に近づけていくことが出来ます。

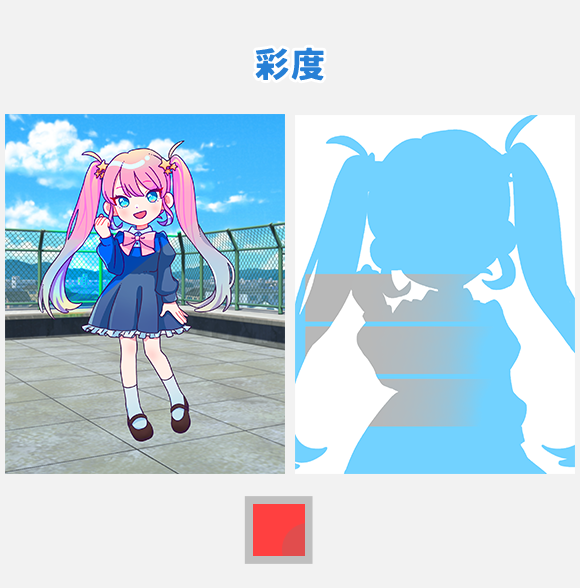

[ 彩度 ] … 彩度だけが上のレイヤーのものに変化します。

明度や色相を変えずに彩度だけを変更したい際に効果的です。

上のレイヤーの彩度に応じて、下のレイヤーの彩度を変更します。言い換えれば、下のレイヤーの色相、上のレイヤーの彩度、下のレイヤーの輝度を表示します。

真っ白(または真っ黒でもよい)に塗りつぶし、ブレンドモードを彩度に変えたレイヤーを上に重ねると絵を白黒に出来ます。つまり、真っ白(または真っ黒)は彩度(色の鮮やかさ)がゼロなので、色の鮮やかさがゼロである白黒の状態に変わります。

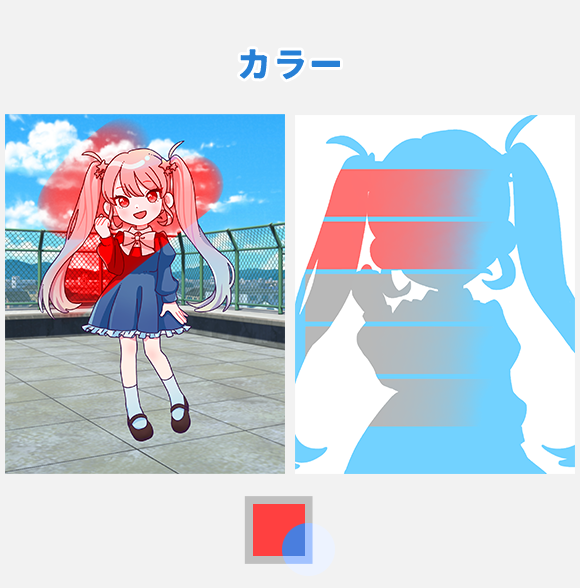

[ カラー ] … 色相と彩度が上のレイヤーのものに変化します。

明度だけを変えずに色相と彩度を変更したい際に効果的です。

上のレイヤーの色相・彩度に応じて、下のレイヤーの色相・彩度を変更します。言い換えれば、上のレイヤーの色相と彩度、下のレイヤーの輝度を表示します。

彩度のところで触れた、絵を白黒にする技法は、カラーを使用しても同じように出来ます。

[ 輝度 ] … 明るさが上のレイヤーのものに変化します。

色の明るさを調整したい際に効果的です。

このブレンドモードでの輝度というのは、白黒にした際の明るさのことを指しています。

上のレイヤーの輝度に応じて、下のレイヤーの輝度を変更します。言い換えれば、下のレイヤーの色相と彩度、上のレイヤーの輝度、という状態にします。

以上がブレンドモードの説明になります。

ブレンドモードを活用し、イラストの表現の幅を広げていきましょう。

活用例

ブレンドモードはたくさんありますが、よく使われるのは[ 普通 ]、[ 乗算 ]、[ 加算・発光 ]、[ オーバーレイ ]、[ スクリーン ]です。他のブレンドモードは実際に使用してみて気に入った表現を使うといいでしょう。

以下では、よく使われるブレンドモードの活用例を紹介します。

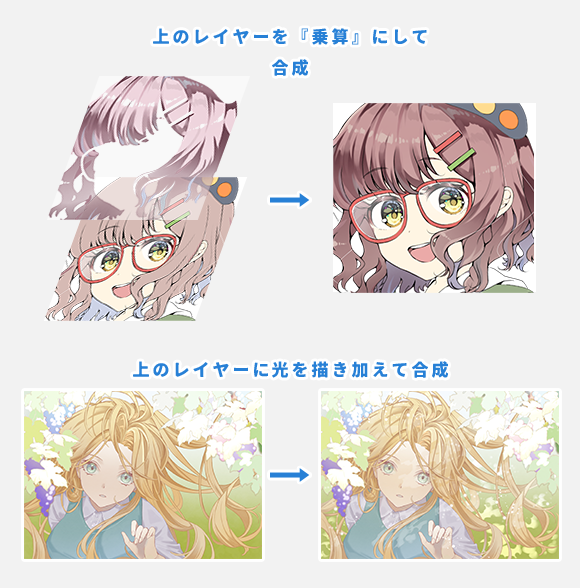

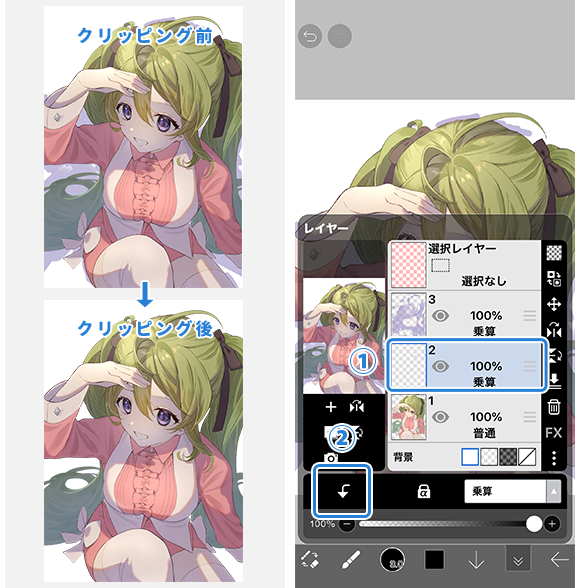

乗算ブレンドモードの活用例

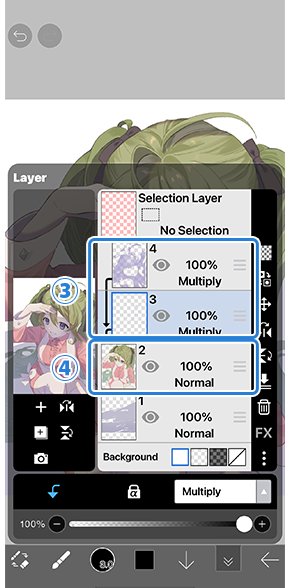

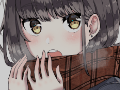

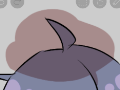

[ 乗算 ]は影を入れる際によく使用されます。左が[ 乗算 ]での加筆前で、右が加筆後です。

特定のレイヤーにのみ別のレイヤーを合成したい場合は、クリッピングを使いましょう。

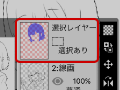

①[ 合成に使いたいレイヤー ]を選択し、②[ クリッピング ]をタップします。

これで③[ 上のレイヤー ]は④[ 下のレイヤー ]をクリッピングして、④[ 下のレイヤー ]に描画された内容からはみ出ることはなくなります。

影の入れ方のコツはibisPaint公式YouTubeチャンネルでも解説しています。

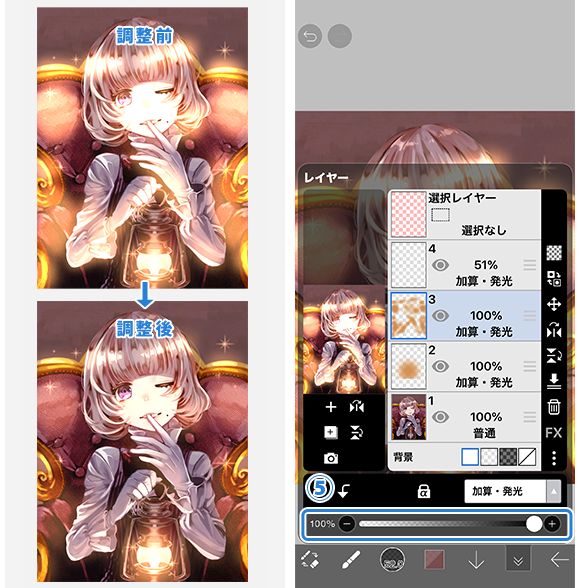

加算・発光ブレンドモードの活用例

[ 加算・発光 ]は光源やハイライトを入れる際によく使用されます。左が[ 加算・発光 ]での加筆前で、右が加筆後です。

レイヤーに使用した色で明るくなるので、温かい光を入れたい場合は暖色、冷たい光を入れたい場合は寒色を使用すると良いでしょう。

[ 加算・発光 ]はそのままだと強い光になるので、完成の絵を確認しながら不透明度を調整してみましょう。

⑤[ レイヤー不透明度スライダー ]で不透明度を変更し調整します。

[ 加算・発光 ]に限らず、レイヤーは不透明度を調整することで適用する量を調整できます。

効果が強すぎると感じた際には、不透明度を調整してみましょう。

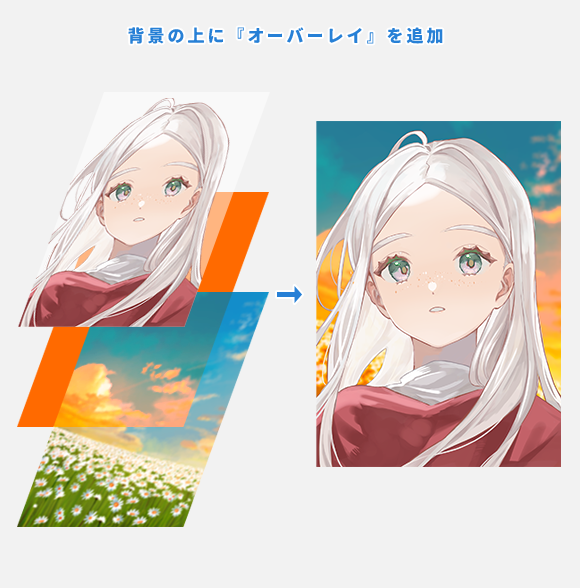

オーバーレイブレンドモードの活用例

[ オーバーレイ ]は色調を変えることができます。空の色を昼の空から夜の空に変えたり、人物の髪の毛の色を茶系から青系にかえたり、といったときにも使われます。

上の図では背景と人物の間にオレンジ色で塗りつぶしたレイヤーを追加し、ブレンドモードを[ オーバーレイ ]に変更しています。[ オーバーレイ ]のレイヤーの下にある背景のみ、夕焼けのような色合いに変化しています。

ブレンドモードの効果を背景のみ、人物のみのように部分的に適用することで絵の調整を行えます。

目次

-

01.はじめに

01.はじめに -

02.作品作成開始

02.作品作成開始 -

03.ツールバーとツール選択

03.ツールバーとツール選択 -

04.下絵をアナログで描こう

04.下絵をアナログで描こう -

05.レイヤーとは

05.レイヤーとは -

06.トレースしよう

06.トレースしよう -

07.取り消しと消しゴム

07.取り消しと消しゴム -

08.投げ縄ツールで微調整

08.投げ縄ツールで微調整 -

09.左右反転で確認

09.左右反転で確認 -

10.カラーウインドウで色選択

10.カラーウインドウで色選択 -

11.塗りつぶしで下塗りをしよう

11.塗りつぶしで下塗りをしよう -

12.クリッピングをオンにする

12.クリッピングをオンにする -

13.グラデーション塗りをしよう

13.グラデーション塗りをしよう -

14.キャンバスやレイヤーから色を取得する

14.キャンバスやレイヤーから色を取得する -

15.クイックスポイトの起動までの時間を設定する

15.クイックスポイトの起動までの時間を設定する -

16.加算・乗算でハイライトと影

16.加算・乗算でハイライトと影 -

17.テクスチャを貼る

17.テクスチャを貼る -

18.レイヤー結合をしよう

18.レイヤー結合をしよう -

19.サインを入れよう

19.サインを入れよう -

20.鑑賞しよう

20.鑑賞しよう -

21.投稿しよう

21.投稿しよう -

22.シェアしよう

22.シェアしよう -

23.アイビスペイントのデータをCLIP STUDIO PAINTで開く

23.アイビスペイントのデータをCLIP STUDIO PAINTで開く -

24.プレミアム会員・広告除去アドオン (iPhone/iPad・Android向け)

24.プレミアム会員・広告除去アドオン (iPhone/iPad・Android向け) -

25.プレミアム会員・プロアドオン (Windows・Mac向け)

25.プレミアム会員・プロアドオン (Windows・Mac向け) -

26.端末の作品をクラウドストレージと同期する

26.端末の作品をクラウドストレージと同期する -

27.履歴取り出し機能

27.履歴取り出し機能 -

28.作品を並べ替える

28.作品を並べ替える -

29.作品フォルダ機能

29.作品フォルダ機能 -

30.カスタムブラシを作る

30.カスタムブラシを作る -

31.オリジナルブラシパターンを作る

31.オリジナルブラシパターンを作る -

32.カスタムブラシのインストールと書き出し

32.カスタムブラシのインストールと書き出し -

33.カスタムブラシをオンラインギャラリーに公開する

33.カスタムブラシをオンラインギャラリーに公開する -

34.ブラシの書き出しと読み込み

34.ブラシの書き出しと読み込み -

35.ブラシを検索する

35.ブラシを検索する -

36.参考資料の画像を表示する

36.参考資料の画像を表示する -

37.乗算でアナログのまま着色

37.乗算でアナログのまま着色 -

38.手ぶれ補正

38.手ぶれ補正 -

39.レイヤー:クリッピング

39.レイヤー:クリッピング -

40.レイヤー:不透明度ロック

40.レイヤー:不透明度ロック -

41.レイヤー:スクリーントーン

41.レイヤー:スクリーントーン -

42.レイヤー:選択レイヤー

42.レイヤー:選択レイヤー -

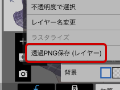

43.レイヤー:透過PNG保存(レイヤー)

43.レイヤー:透過PNG保存(レイヤー) -

44.レイヤー:レイヤー名変更

44.レイヤー:レイヤー名変更 -

45.レイヤー:ラスタライズ

45.レイヤー:ラスタライズ -

46.レイヤー:レイヤーフォルダ

46.レイヤー:レイヤーフォルダ -

47.レイヤー:レイヤーフォルダの移動・変形

47.レイヤー:レイヤーフォルダの移動・変形 -

48.レイヤー:全結合を追加

48.レイヤー:全結合を追加 -

49.ベクターレイヤー

49.ベクターレイヤー -

50.ブラシシェイプの編集方法

50.ブラシシェイプの編集方法 -

51.描画内容からレイヤーを選択する

51.描画内容からレイヤーを選択する -

52.キャンバスに紙質を適用する

52.キャンバスに紙質を適用する -

53.キャンバスにグリッドを表示する

53.キャンバスにグリッドを表示する -

54.キャンバスを透過PNGで保存する

54.キャンバスを透過PNGで保存する -

55.透明塗りつぶしサブツールで背景透明化

55.透明塗りつぶしサブツールで背景透明化 -

56.塗りつぶしツール:囲って塗る・囲って消す

56.塗りつぶしツール:囲って塗る・囲って消す -

57.パース変形で床にテクスチャ

57.パース変形で床にテクスチャ -

58.メッシュ変形でスカート

58.メッシュ変形でスカート -

59.文字入れツールで文字入れ

59.文字入れツールで文字入れ -

60.コマ割りツールでマンガ作成

60.コマ割りツールでマンガ作成 -

61.キャンバスサイズでキャンバスを広げる

61.キャンバスサイズでキャンバスを広げる -

62.トリミングでキャンバスを切り取る

62.トリミングでキャンバスを切り取る -

63.印刷用のマンガ原稿を作成する

63.印刷用のマンガ原稿を作成する -

64.解像度 (dpi) を指定してキャンバスを作成する

64.解像度 (dpi) を指定してキャンバスを作成する -

65.画像解像度変更

65.画像解像度変更 -

66.キャンバスのカラーモード変更

66.キャンバスのカラーモード変更 -

67.AI (人工知能) で高解像度画像を出力する

67.AI (人工知能) で高解像度画像を出力する -

68.AI学習妨害機能

68.AI学習妨害機能 -

69.素材ツールでテクスチャ

69.素材ツールでテクスチャ -

70.切り取り・コピー・貼り付け

70.切り取り・コピー・貼り付け -

71.定規:直線定規

71.定規:直線定規 -

72.定規:円定規

72.定規:円定規 -

73.定規:楕円定規

73.定規:楕円定規 -

74.定規:集中線定規

74.定規:集中線定規 -

75.定規:線対称定規

75.定規:線対称定規 -

76.定規:万華鏡定規

76.定規:万華鏡定規 -

77.定規:配列定規

77.定規:配列定規 -

78.定規:パース配列定規

78.定規:パース配列定規 -

79.描画ツール:直線

79.描画ツール:直線 -

80.描画ツール:長方形

80.描画ツール:長方形 -

81.描画ツール:円

81.描画ツール:円 -

82.描画ツール:楕円

82.描画ツール:楕円 -

83.描画ツール:正多角形

83.描画ツール:正多角形 -

84.描画ツール:ベジェ曲線

84.描画ツール:ベジェ曲線 -

85.描画ツール:折れ線

85.描画ツール:折れ線 -

86.描画ツール:塗りつぶし

86.描画ツール:塗りつぶし -

87.選択範囲ツール:色域選択

87.選択範囲ツール:色域選択 -

88.選択範囲ツール:選択範囲の拡張・縮小

88.選択範囲ツール:選択範囲の拡張・縮小 -

89.特殊ペン:ゆがみペン

89.特殊ペン:ゆがみペン -

90.特殊ペン:投げ縄塗り

90.特殊ペン:投げ縄塗り -

91.特殊ペン:投げ縄消し

91.特殊ペン:投げ縄消し -

92.特殊ペン:コピーペン

92.特殊ペン:コピーペン -

93.フィルター (色調整):明るさ・コントラスト

93.フィルター (色調整):明るさ・コントラスト -

94.フィルター (色調整):トーンカーブ

94.フィルター (色調整):トーンカーブ -

95.フィルター (色調整):色相・彩度・明度

95.フィルター (色調整):色相・彩度・明度 -

96.フィルター (色調整):カラーバランス

96.フィルター (色調整):カラーバランス -

97.フィルター (色調整):線画抽出

97.フィルター (色調整):線画抽出 -

98.フィルター (色調整):輪郭検出 (手描き風)

98.フィルター (色調整):輪郭検出 (手描き風) -

99.フィルター (色調整):輪郭検出

99.フィルター (色調整):輪郭検出 -

100.フィルター (色調整):線画色変更

100.フィルター (色調整):線画色変更 -

101.フィルター (色調整):単色化

101.フィルター (色調整):単色化 -

102.フィルター (色調整):グレースケール

102.フィルター (色調整):グレースケール -

103.フィルター (色調整):2値化

103.フィルター (色調整):2値化 -

104.フィルター (色調整):階調化

104.フィルター (色調整):階調化 -

105.フィルター (色調整):色の反転

105.フィルター (色調整):色の反転 -

106.フィルター (色調整):グラデーションマップ

106.フィルター (色調整):グラデーションマップ -

107.フィルター (色調整):レベル補正

107.フィルター (色調整):レベル補正 -

108.フィルター (色調整):色置換

108.フィルター (色調整):色置換 -

109.フィルター (ぼかし):ガウスぼかし

109.フィルター (ぼかし):ガウスぼかし -

110.フィルター (ぼかし):ズームぼかし

110.フィルター (ぼかし):ズームぼかし -

111.フィルター (ぼかし):移動ぼかし

111.フィルター (ぼかし):移動ぼかし -

112.フィルター (ぼかし):回転ぼかし

112.フィルター (ぼかし):回転ぼかし -

113.フィルター (ぼかし):レンズぼかし

113.フィルター (ぼかし):レンズぼかし -

114.フィルター (ぼかし):モザイク

114.フィルター (ぼかし):モザイク -

115.フィルター (ぼかし):アンシャープマスク

115.フィルター (ぼかし):アンシャープマスク -

116.フィルター (ぼかし):すりガラス

116.フィルター (ぼかし):すりガラス -

117.フィルター (スタイル):ふちどり(両側)

117.フィルター (スタイル):ふちどり(両側) -

118.フィルター (スタイル):ステンドグラス

118.フィルター (スタイル):ステンドグラス -

119.フィルター (スタイル):水彩境界

119.フィルター (スタイル):水彩境界 -

120.フィルター (スタイル):光彩(内側)

120.フィルター (スタイル):光彩(内側) -

121.フィルター (スタイル):ベベル (内側)

121.フィルター (スタイル):ベベル (内側) -

122.フィルター (スタイル):ベベル (外側)

122.フィルター (スタイル):ベベル (外側) -

123.フィルター (スタイル):エンボス

123.フィルター (スタイル):エンボス -

124.フィルター (スタイル):レリーフ

124.フィルター (スタイル):レリーフ -

125.フィルター (スタイル):水滴 (丸)

125.フィルター (スタイル):水滴 (丸) -

126.フィルター (スタイル):ふちどり(外側)

126.フィルター (スタイル):ふちどり(外側) -

127.フィルター (スタイル):光彩(外側)

127.フィルター (スタイル):光彩(外側) -

128.フィルター (スタイル):サテン

128.フィルター (スタイル):サテン -

129.フィルター (スタイル):ドロップシャドウ

129.フィルター (スタイル):ドロップシャドウ -

130.フィルター (スタイル):立体化

130.フィルター (スタイル):立体化 -

131.フィルター (スタイル):ゴッドレイ

131.フィルター (スタイル):ゴッドレイ -

132.フィルター (描画):平行波グラデーション

132.フィルター (描画):平行波グラデーション -

133.フィルター (描画):同心円波グラデーション

133.フィルター (描画):同心円波グラデーション -

134.フィルター (描画):放射状波グラデーション

134.フィルター (描画):放射状波グラデーション -

135.フィルター (描画):集中線

135.フィルター (描画):集中線 -

136.フィルター (描画):スピード線

136.フィルター (描画):スピード線 -

137.フィルター (描画):雲模様

137.フィルター (描画):雲模様 -

138.フィルター (描画):QRコード

138.フィルター (描画):QRコード -

139.フィルター(人工知能):水彩フィルター

139.フィルター(人工知能):水彩フィルター -

140.フィルター(人工知能):背景透過

140.フィルター(人工知能):背景透過 -

141.フィルター (アート):アニメ調背景

141.フィルター (アート):アニメ調背景 -

142.フィルター (アート):マンガ調背景

142.フィルター (アート):マンガ調背景 -

143.フィルター (アート):色収差(色ずれ、RGBずらし)

143.フィルター (アート):色収差(色ずれ、RGBずらし) -

144.フィルター (アート):グリッチ

144.フィルター (アート):グリッチ -

145.フィルター (アート):ノイズ

145.フィルター (アート):ノイズ -

146.フィルター (アート):レトロゲーム

146.フィルター (アート):レトロゲーム -

147.フィルター (アート):クロム

147.フィルター (アート):クロム -

148.フィルター (アート):ブルーム

148.フィルター (アート):ブルーム -

149.フィルター (アート):クロスフィルター

149.フィルター (アート):クロスフィルター -

150.フィルター (アート):シアー

150.フィルター (アート):シアー -

151.フィルター (ピクセレート):ピクセレート水晶

151.フィルター (ピクセレート):ピクセレート水晶 -

152.フィルター (ピクセレート):六角ピクセレート

152.フィルター (ピクセレート):六角ピクセレート -

153.フィルター (ピクセレート):正方ピクセレート

153.フィルター (ピクセレート):正方ピクセレート -

154.フィルター (ピクセレート):三角ピクセレート

154.フィルター (ピクセレート):三角ピクセレート -

155.フィルター (ピクセレート):点描

155.フィルター (ピクセレート):点描 -

156.フィルター (ピクセレート):ドット (六角)

156.フィルター (ピクセレート):ドット (六角) -

157.フィルター (ピクセレート):ドット (正方)

157.フィルター (ピクセレート):ドット (正方) -

158.フィルター (変形):膨張

158.フィルター (変形):膨張 -

159.フィルター (変形):魚眼レンズ

159.フィルター (変形):魚眼レンズ -

160.フィルター (変形):球レンズ

160.フィルター (変形):球レンズ -

161.フィルター (変形):波

161.フィルター (変形):波 -

162.フィルター (変形):波紋

162.フィルター (変形):波紋 -

163.フィルター (変形):渦巻き

163.フィルター (変形):渦巻き -

164.フィルター (変形):極座標変換

164.フィルター (変形):極座標変換 -

165.フィルター (フレーム):表

165.フィルター (フレーム):表 -

166.フィルター (フレーム):ぼかしフレーム

166.フィルター (フレーム):ぼかしフレーム -

167.フィルター (ムービー):雨

167.フィルター (ムービー):雨 -

168.調整レイヤー

168.調整レイヤー -

169.アニメーションを作成する

169.アニメーションを作成する -

170.マンガ機能紹介:マンガ原稿を作成しよう

170.マンガ機能紹介:マンガ原稿を作成しよう -

171.マンガ機能紹介:マンガ作成ツールを使いこなそう

171.マンガ機能紹介:マンガ作成ツールを使いこなそう -

172.マンガ機能紹介:素材を活用しよう

172.マンガ機能紹介:素材を活用しよう -

173.マンガ機能紹介:マンガを公開・印刷しよう

173.マンガ機能紹介:マンガを公開・印刷しよう -

174.機種変更・引継ぎ(Dropbox編)

174.機種変更・引継ぎ(Dropbox編) -

175.機種変更・引継ぎ(AndroidでSDカード編)

175.機種変更・引継ぎ(AndroidでSDカード編) -

176.機種変更・引継ぎ(iOSでPC編)

176.機種変更・引継ぎ(iOSでPC編) -

177.機種変更・引継ぎ(設定情報バックアップ)

177.機種変更・引継ぎ(設定情報バックアップ) -

178.設定ウィンドウの詳細

178.設定ウィンドウの詳細 -

179.キャンバスの背景色を変更する

179.キャンバスの背景色を変更する -

180.ブラシパラメータの詳細

180.ブラシパラメータの詳細 -

181.塗りつぶしツールの詳細

181.塗りつぶしツールの詳細 -

182.レイヤーウィンドウの詳細

182.レイヤーウィンドウの詳細 -

183.移動変形ツールの詳細

183.移動変形ツールの詳細 -

184.ブレンドモードの詳細

184.ブレンドモードの詳細 -

185.表示メニューの詳細

185.表示メニューの詳細 -

186.Xに透過PNGを投稿する方法

186.Xに透過PNGを投稿する方法 -

187.Photoshopファイル (PSD) の読み込みと書き出し

187.Photoshopファイル (PSD) の読み込みと書き出し -

188.複数ページのマンガをオンラインギャラリーに公開する

188.複数ページのマンガをオンラインギャラリーに公開する -

189.ジェスチャー・キーボードショートカット (iOS・iPadOS・Android版)

189.ジェスチャー・キーボードショートカット (iOS・iPadOS・Android版) -

190.ジェスチャー・キーボードショートカット (Windows版)

190.ジェスチャー・キーボードショートカット (Windows版) -

191.スタイラスペンのホバー時に十字マークを表示する

191.スタイラスペンのホバー時に十字マークを表示する -

192.パームリジェクションを設定する

192.パームリジェクションを設定する -

193.プロモーションコードを使用する

193.プロモーションコードを使用する -

194.アカウントを削除する

194.アカウントを削除する